Mit diesem Tweet wirft der Journalist und Waffenexperte Lars Winkelsdorf die Frage auf, ob in der Region um Lübtheen in der Atmosphäre erhöhte Werte von Radioaktivität gemessen werden könnten. Aufgrund der zeitlichen Nähe bezieht sich diese Sorge wohl auf den gerade erlöschenden Waldbrand in Lübtheen.

Wurde durch diesen Vegetationsbrand Radioaktivität (in Besorgnis erregenden Mengen) freigesetzt? Nein.

Dazu im Folgenden ein paar Hintergründe.

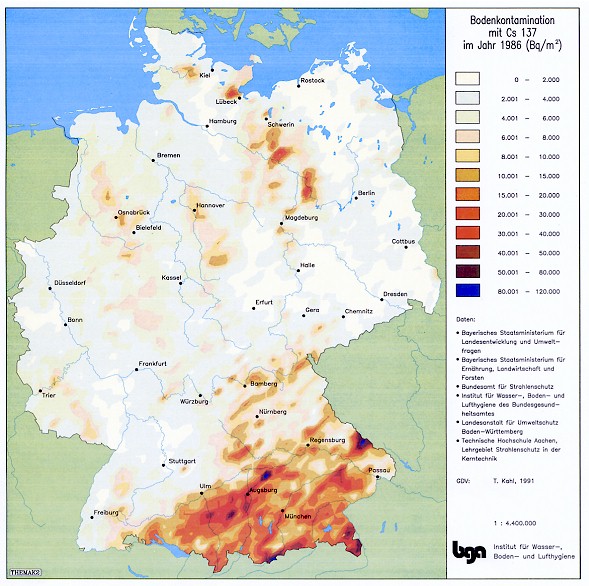

Nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 kam es bis nach Mitteleuropa zum Eintrag von radioaktiven Isotopen durch Fallout. In Deutschland betrifft dies vor allem den Süden der Republik und nur vereinzelt Regionen im Norden. Insgesamt etwa zwei Drittel des Cäsium-137 in Deutschland lässt sich auf diese Katastrophe zurückführen (Umweltanalysen).

Mit Karten wie hier abgebildet oder z.B. dem Geoportal des BfS lässt sich diese Kontamination visualisieren und abschätzen. Die Karte gibt für die Nähe Lübtheen bis zu 15’000 Bq/m² im Jahr 1989 an (Umweltanalysen). Mit Daten aus dem Geoportal ergeben sich für die Region Lübtheen Strahlenwerte (nicht nur Cs137) zwischen 3 Bq/kg im Nordwesten und 30 Bq/kg Trockenmasse Erdreich im Südosten. Dies liegt z.B. weit unter dem Grenzwert von 600 Bq/kg, ab dem Nahrungsmittel nicht mehr in den Handel gebracht werden dürften (LGL Bayern). Nimmt man für Erdreich 1,5t Masse pro m³ an und rechnet die 3 bis 30 Bq/kg auf die von Cs-137 kontaminierten Bodenschichten bis 20cm Tiefe (siehe Umweltanalysen), ergeben sich mit den Werten pro Masse aus dem Geoportal heutezutage Werte von 900 bis 9’000 Bq/m². Das deckt sich ungefähr mit der Kontamination vor 30 Jahren und der Halbwertszeit von Cs137 von etwa 30 Jahren.

Pflanzen nehmen radioaktive Isotope in ihrem Wachstum nicht nur auf, sondern reichern sie ggf. auch an. Bei Bränden werden diese im Holz / Bewuchs gebundenen Isotope entsprechend freigesetzt. Dieses Risiko wird bereits länger diskutiert (z.B. Eriksen 2021) und ist nicht nur hypothetischer Natur, sondern war z.B. bei Waldbränden in den stark kontaminierten Gebieten um Tschernobyl bereits zu beobachten. Hier hatten Waldbrände in umliegenden Gebieten zu einem deutlichen Anstieg der Radioaktivität in der Luft geführt, Berichten zufolge bis zum 16fachen der Normalwerte (Guardian). Hier ist jedoch auch die Bodenkontamination erheblich höher, 1986 lag sie bei bis zu 24 MBq/m², allein von Cs137 ausgehend (BfS). In Brandasche erhöht sich die Konzentration nicht brennbarer Anteile, wie z.B. von Cs137, auf bis zu ein 100faches gegenüber dem ursprünglichen Holzmaterial (Umweltanalysen).

Gab es also einen Austrag von Radioaktivität mit dem Brandrauch des Waldbrandes bei Lübtheen? Hierauf bieten für Gammastrahlung die Messstationen des BfS und für Alpha- und Betastrahlung die des DWD eine fundierte Antwort. Sie sind quasi der „aus dem Fenster gehaltene Geigerzähler“. Der Rauch zog nach unserer Einschätzung auf Basis von Luftbildern überwiegend in die Richtung Nord-West.

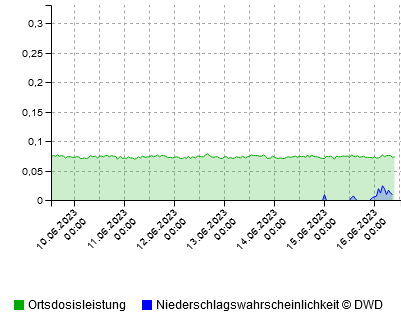

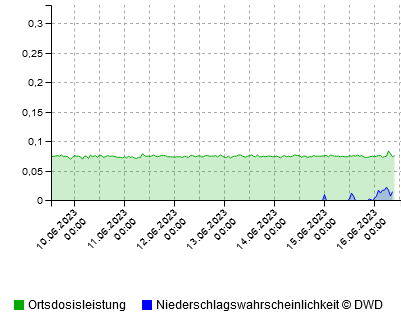

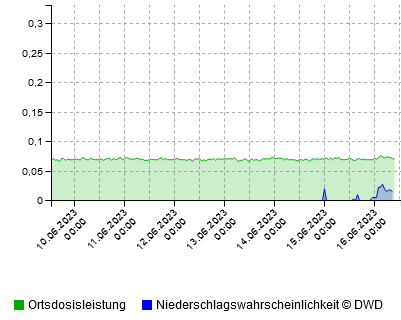

Zusammenstellung der Messwerte für Gamma-Strahlung einiger Messsationen des BfS aus dem Portal ODL-Info. Hier dargestellt sind insbesondere Stationen in NW-Richtung vom Brand aus.

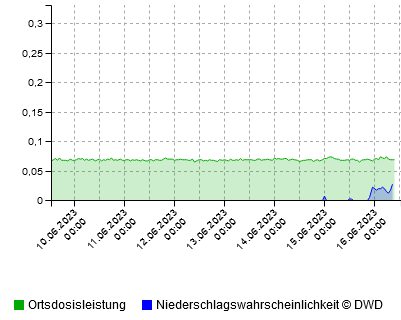

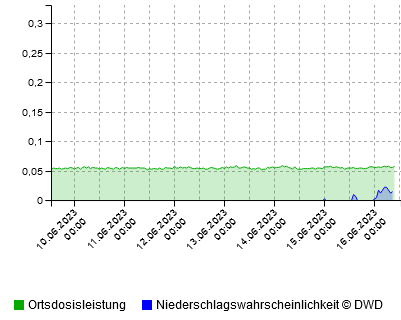

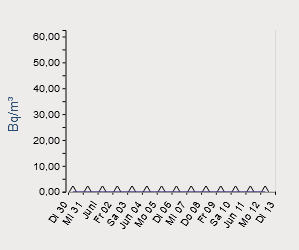

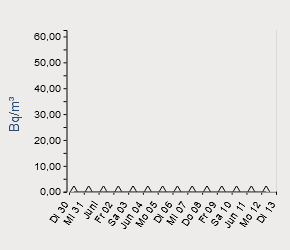

So viel zur Gamma-Detektion. Nun ist unser alter Bekannter Cs137 leider ein Beta-Strahler. Aerosol-Messstationen für Alpha- und Betastrahler werden vom Deutschen Wetterdienst betrieben und sind weiter gestreut als die ODL-Stationen.

Auch in diesen Messkurven zeigt sich, dass in der Zeit des aktiven Brandes vom 12. Juni ab ca. 15 Uhr bis Beendigung des Katastrophenfalls am 15. Juni um 12 Uhr keinerlei Abweichungen von normalen Strahlenbelastungen aufgetreten sind. Die zwar theoretisch denkbare Freisetzung von in Brandlast gebundenem radioaktiven Material ist schlicht nicht messbar.

In Lübtheen wurden durch den Waldbrand keine messbaren Mengen radioaktiven Materials freigesetzt. Dieses Szenario ist zwar theoretisch denkbar, hat sich in der Realität jedoch nicht messbar niedergeschlagen und wäre vermutlich nahezu folgenlos.

Modellrechnung

Im Folgenden treffen wir einige Annahmen, die sich nicht vollständig auf bekannte Fakten stützen lassen, aber eine Abschätzung ermöglichen sollen, wie viel radioaktives Material ein Baum aufnehmen kann und was ggf. im Brandfall freigesetzt werden könnte.

Nehmen wir an, ein Baum hat einen Abstand von 10m zum nächsten Baum. Damit steht im ein Radius von 5m als exklusiver Nährstoffspeicher zur Verfügung, das sind etwa 80m². In Summe leistet diese Fläche mit dem maximalen Wert von 9’000 Bq/m² 720 KBq radioaktive Strahlung. Nicht alle radioaktiven Minerale binden sich im Baum, tatsächlich ist die Aufnahme in Holz ziemlich schlecht (Umweltanalysen). Nehmen wir also 20% des im Boden vorhandenen radioaktiven Materials an, entspricht das einem Baum, der mit 140 KBq strahlt. Betroffen war in Lübtheen eine Fläche von 100 Hektar, mit der obigen Flächenannahme für die Bäume entspricht das 10’000 Bäumen und 1’800 MBq in Bäumen gebundenen radioaktiven Materials. Nochmal zum Vergleich: auf die selbe Strahlungsaktivität kamen 1986 in Tschernobyl bereits 75m². Wiederum nicht alle diese radioaktiven Partikel werden im Brandfall in die Atmosphäre befördert, große Teile bleiben als Asche und verkohlte Baumreste zurück. Nehmen wir erneut 20% an, die es in die Rauchwolke schaffen. Strahlendes Material mit einer Aktivität von 360 MBq ist nun unterwegs. Wie geht es weiter?

Als rein hypothetisches Szenario verstreut der Wind die im Rauch enthaltenen Partikel auf eine Entfernung von 50 km auf einer Breite von 15 km. Damit verteilt sich das Material auf eine Fläche von 600 km², wenn man eine elliptische Fläche annimmt. Das bedeutet auf dieser Fläche eine neu eingebrachte Aktivität von 0,6 Bq/m². Dieser zusätzliche Eintrag liegt nur knapp über der Nachweisgrenze, wäre theoretisch zwar messbar, aber weder gefährlich noch eine signifikante Erhöhung des Grundniveaus.